Seri : Ekonomi Kebijakan Publik

Clean Development Mechanism on Forestry

Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya HutanYang Berkelanjutan di Indonesia

Nawa Murtiyanto

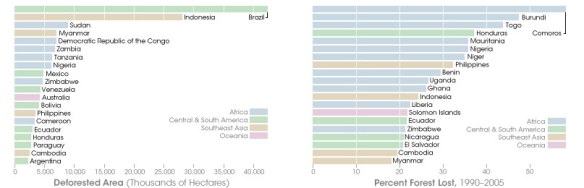

Pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (Conference of Parties The United Nations Framework Convention on Climate Change) di Kopenhagen, Denmark pada awal Desember 2009, memposisikan Indonesia pada posisi yang sulit. Hal ini disebabkan karena Indonesia termasuk negara yang mempunyai kawasan hutan seluas 133,69 juta hektar (10% kawasan hutan dunia)[1] di satu sisi dan penyumbang emisi karbon terbesar ke tiga [2] di dunia, sebagai akibat penggundulan hutan (deforestasi). Menurut data Departemen Kehutanan (2007), laju deforestasi antara tahun 2000 – 2005 sebesar 1,09 juta hektar pertahun. Sedangkan data yang berbeda disampaikan oleh Green Peace Indonesia, yang menyatakan laju deforetasi hutan Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per tahun dalam kurun waktu yang sama[3]. Laju tersebut meningkat 25% dibandingkan kurun waktu 1990 – 2000 [4] dan sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara kedua dengan deforestasi tercepat di dunia setalah Brasil [5].

Deforestasi yang mengakibatkan meningkatnya emisi karbon dan gas rumah kaca serta perubahan iklim, juga mengakibatkan pencemaran atmosfir dan global warming serta musnahnya keanekaragaman hayati (Dojojohadikusumo, 1994 dan Murdiyarso, 2007). Selain dampak global, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya hutan (PSDH) mengakibatkan kerusakan ekosistem, banjir dan tanah longsor, kekeringan (Baiquni, 2003), ketidakberdayaan masyarakat, ketimpangan akses ekonomi/kemiskinan (Moeljarto, 2004) serta tidak berfungsinya sistem pranata masyarakat lokal (Wibowo, 2009) yang kemudian memicu terjadinya konflik. Rangkaian panjang dampak tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam PSDH yang market oriented dan menekankan pada production centered (Nugroho, 2001) yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Wibowo, 2009).

Sumberdaya Hutan: Antara Barang Publik, Kegagalan Pemerintah dan Kegagalan Pasar

Sumberdaya hutan (SDH) sebagai barang publik dilandaskan pada dua pertimbangan manfaat intrinsik. Pertama, SDH merupakan sumberdaya yang terbarukan (renewable resources) yang didalamnya mengandung proses hidrologis, iklim, keseburan tanah, keanekaan genetik (flora dan fauna), dan relasi ekologis dengan kepentingan ekonomi dan sosial manusia. Dengan kata lain, SDH mempunyai nilai manfaat (benefit value) bagi manusia yang terdiri manfaat ekologis, sosial dan ekonomi (Murtiyanto, 2002). Kedua, SDH di Indonesia merupakan sumberdaya yang kepemilikannya berada di tangan pemerintah (state property) dan di tangan masyarakat adat (common property). Memperhatikan hal tersebut, maka sangat sulit bagi seseorang untuk untuk menguasai manfaat dari SDH untuk kepentingannya sendiri dan mengesampingkan kepentingan orang lain (non-excludable), serta untuk mendapatkan manfaatnya tidaklah memerlukan persaingan (non-rivalry).

Hutan juga merupakan sumberdaya yang mempunyai titik kritis, yaitu mempunyai kapasitas ketersediaan maksimum dalam regenerasi (Fauzi, 2006). Kapasitas ketersediaan sumberdaya meliputi empat konsep kapasitas yang terintegrasi. Pertama, potensi maksimum, yaitu potensi maksimal dari kemampuan biofisik SDH dalam menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Kedua, kapasitas kelestarian, yaitu kemampuan SDH dalam menyediakan kebutuhan bagi generasi sekarang dan mendatang. Ketiga, kapasitas penyerapan (asimilasi), yaitu kemampuan SDH dapat pulih untuk menyerap dampak aktivitas eksternal (manusia dan iklim). Keempat, kapasitas daya dukung, yaitu kemampuan SDH untuk mendukung suatu pertumbuhan organisme yang berada di ekosistem hutan.

Konsep kapasitas SDH diatas yang nampaknya tidak digunakan pemerintah dalam mengelola SDH sehingga menimbulkan dampak negatif yang dideskripsikan di awal. Dampak tersebut merupakan eksternalitas yang tidak diperhitungkan dan tidak dapat dicegah oleh pemerintah [6] dan perusahaan pemegang konsensi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) selaku operator pengelola SDH. Maka, eksternalitas negatif yang terjadi secara nyata tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dan pasar sekaligus.

Kegagalan pemerintah ditunjukkan dengan tiga indikasi kegagalan pemerintah dalam melaksanakan peranannya. Pertama, kegagalan peran pemerintah dalam mengalokasikan SDH yang tidak efisien, dimana keuntungan devisa dan pajak yang didapatkan tidak sebanding dengan berkurangnya kemampuan SDH sebagai basic capital pembangunan. Kedua, kegagalan dalam peranan distibusi yang ditunjukkan dengan ketimpangan manfaat yang didapatkan oleh masing-masing stakeholders. Ketiga, kegagalan peranan stabilisasi, yang ditunjukkan dengan kebijakan moneter yang rentan terhadap krisis global.

Kegagalan pasar dalam pengelolaan SDH setidaknya ditunjukkan dengan: 1) sifat SDH sebagai barang publik, state property dan common property; 2) eksternalitas negatif akan menghasilkan barang publik negatif (lainnya), yaitu udara yang tercemar, musnahnya biodiversity, dsb ; 3) ekternalitas intertemporal (Fauzi, 1993) yang dirasakan beberapa decade kemudian (penyusutan air, kerusakan tanah dsb); dan 4) ketidaksempurnaan pasar, yang ditunjukkan dengan ketidakmauan operator pengelola SDH melakukan pembayaran kompensasi terhadap pihak-pihak yang terkena dampak dan tidak adanya upaya aforestasi, reforestasi serta tidak adanya kebijakan pencegahan deforestasi [7]. Baik kegagalan pemerintah maupun kegagalan pasar dikarenakan terminologi yang digunakan dalam pengelolaan SDH adalah timber minning (pertambangan kayu), dan bukannya forest management (pengelolaan hutan).

Supply – Demand SDH : Ekosistem vs Ekonomi

Manfaat SDH yang mencakup ekologi, sosial dan ekonomis secara tidak langsung merupakan faktor penawaran yang melekat SDH. Selama ini, pengelolaan SDH lebih mengutamakan manfaat ekonomi dan mengacuhkan manfaat ekologi dan sosial, yang kemudian membuat kelangkaan atas kayu, air dan kesuburan tanah. Kelangkaan output SDH tersebut dikarenakan upaya rehabilitasi-reboisasi rata-rata per tahun hanya mencapai 340 hektar per tahun atau hanya 35% dari laju deforestasi per tahun.

Menurut Nurrochmat (2001), posisi output SDH Indonesia yang menjanjikan di pasar internasional hanyalah produk pulp dan kertas, yang notabene dihasilkan oleh perusahaan swasta. Sedangkan jenis produk lainnya (kayu bulat, kayu gerjajian, kayu lapis dan furniture) dalam jangka pendek diperkirakann tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Murahnya harga dan tingginya kualitas kayu Indonesia di pasar internasional semakin mendorong eksploitasi SDH dengan sistem clear cut yang mengakibatkan kerusakan hutan semakin tak terkendali [8].

Eksternalitas yang tinggi merupakan determinan terhadap penawaran. Tingginya eksternalitas menyebabkan keengganan produsen untuk melakukan internalisasi, yang kemudian mengakibatkan harga output SDH lebih rendah. Rendahnya harga output memaksa produsen untuk menekan biaya ekstrasi SDH seminimal mungkin. Rangkaian tersebut yang kemudian menimbukan dampak ketimpangan sosial ekonomi antara perusahaan dengan masyarakat local. Selain itu, harga output yang rendah (dan kelangkaan SDH) berdampak pada minimnya dana insentif produsen untuk melakukan inovasi pengelolaan SDH.

Faktor permintaan SDH, terutama kayu, mampu memberikan sumbangan sebesar 1,18% per tahun terhadap PDB. Dalam jangka panjang, pemasaran berbagai jenis produk output SDH mempunyai prospek yang cerah sehubungan dengan perubahan perilaku konsumen internasional terhadap green product yang dihasilkan oleh industri di Indonesia. Selain itu berbagai kesepakatan internasional dalam pengelolaan SDH juga turut mempengaruhi pengelolaan SDH yang berbasis pada keseimbangan ekologi dan sosial.

Determinator lainnya adalah tuntutan semakin membaiknya situasi politik dan hukum memberikan dampak menurunnya illegal logging, sehingga meningkatkan harga kayu di pasaran lokal. Selain itu, tuntutan desentralisasi (otonomi daerah) “memaksa” pemerintah pusat sedikit demi sedikit memberikan peranan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan SDH. Membaiknya kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh dunia internasional dan perubahan paradigma aparat dalam menjalankan pemerintahan.

Clean Development Mechanism

Clean Development Mechanism (CDM) merupakan salah satu mekanisme produk Protokol Kyoto 1997 yang berbasis pada keterpaduan konsep berkelanjutan dan mekanisme pasar yang bertujuan untuk menurunkan emisi karbon dalam lingkup global. Mekanisme ini menekankan kesetaraan antara negara maju dan negara berkembang dalam pembagian beban dan keuntungan dan partisipasi dalam menyikapi fenomena pemanasan global dan perubahan iklim. CDM memuat aturan sanksi yang akan dikenakan kepada negara maju – sebagai produsen emisi karbon – jika tidak mentaati kesepakatan dan tidak memenuhi komitmennya terhadap Protokol Kyoto. Denda yang didapatkan tersebut nantinya digunakan oleh negara berkembang yang masih mempunyai kawasan hutan untuk melakukan berbagai upaya konservasi dan rehabilitasi hutan (Murdiyarso, 2007). Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa hutan merupakan penyerap karbon yang efektif [9].

Dana yang disalurkan melalui CDM dapat dipergunakan oleh negara berkembang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan lebih leluasa, karena CDM berorientasi pada konservasi antar generasi dan internalisasi dampak (aspek ekologis), pengentasan kemiskinan dan keberdayaan (aspek sosial), serta pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas (aspek ekonomi). Namun demikian, mekanisme ini belum dapat berjalan efektif karena berbagai hambatan politis antar negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah persiapan agar CDM dapat diimplemetasikan dengan baik di lingkup nasional dan global. Langkah mendasar yang hendaknya ditempuh adalah menggantikan konsep pengelolaan SDH di Indonesia. Konsep yang dirubah pertama kali adalah menggantikan konsep market centered-production centered dengan konsep environmental relation management. Pergantian konsep yang kedua adalah konsep benefit cost analysis digantikan dengan konsep non-market valuation.

Paradigma environmental relation management (ERM) [10] memuat tiga konsep dasar, yaitu: 1) ekologi sosial, setiap unsur lingkungan hidup memiliki kedudukanm fungsi dan peranan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi; 2) environment right, yaitu adanya jaminan keberlangsungan kehidupan bagi setiap unsur lingkungan hidup dan 3) pengembangan kapasitas kelembagaan, yang memadukan kekuatan lokal dengan teknologi yang bertujuan untuk konservasi. Untuk optimalisasi implementasi ERM, maka diperlukan perangkat analisis agroekosistem [11], yang memuat empat elemen, yaitu: 1) produktivitas, yang diukur dengan output per hektar kawasan hutan; 2) stabilisasi, yaitu menjaga produktivitas dan keberlanjutan dari perubahan eksternal yang mengganggu; 3) keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk mempertahankan capital dan output akibat tekanan internal dan eksternal; dan 4) pemerataan, yaitu distribusi manfaat/keuntungan dan beban yang ditimbulkan dalam pengelolaan SDH.

Konsep non-market valuation (NMV) dimunculkan sebagai solusi atas kegagalan konsep benefit cost analysis (BCA) dalam menjawab permasalahan penghitungan jasa lingkungan yang melekat dalam manfaat fungsi ekologis SDH yang tidak nampak (intangible) serta sering sulit dan bahkan tidak terkuantifikasi (Fauzi, 2006), sehingga eksternalitas pengeloaan SDH sering terabaikan. Konsep NMV mendasarkan pada nilai ekonomi sumberdaya alam (baca: SDH) yang diterjemahkan dalam bahasa ekonomi melalui willingness to pay (WTP) dan willingness to accept (WTA).

Fauzi (2006) menyatakan bahwa WTP adalah keinginan membayar seseorang untuk mendapatkan manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh SDH. Sedangkan WTA adalah jumlah minimum pendapatan seseorang untuk bersedia menerima akibat penurunan suatu manfaat SDH. Nilai yang dibayar atau yang diterima tersebut digunakan sebagai ukuran biaya untuk mengembalikan manfaat SDH yang terganggu atau bahkan mendekati kelangkaan. Dengan bahasa yang ringkas, konsep ini mencoba melakukan internalisasi atas dampak (eksternalitas) yang ditimbulkan akibat pengelolaan SDH di Indonesia.

Konsep WTP dan WTA diimplementasikan dalam dua level yang berbeda, yaitu level mikro dan makro. Level mikro, WTP dan WTA tidak dikenakan kepada pihak yang yang terkena eksternalitas secara langsung (masyarakat sekitar) dari pengelolaan SDH, namun dikenakan kepada operator pengelola SDH sebagai pertanggungjawaban atas dampak negatif yang ditimbulkan. Besaran WTP dapat ditentukan dengan memperhitungkan secara ekonomis kerugian ekologis, sosial dan ekonomis yang timbul. Sedangkan WTA dapat diperhitungkan berdasarkan komparasi keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh masyarakat sekitar.

Pada level makro, WTP dan WTA dikenakan kepada negara-negara maju yang menginginkan ekosistem SDH dapat berfungsi secara optimal dalam lingkup global. Dengan WTP, negara maju dituntut berkontribusi dalam menjaga eksistensi SDH, agar SDH yang berada di negara berkembang tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan negara yang bersangkutan tanpa mengurangi manfaat ekologis SDH. Perbedaan mendasar kedua level tersebut adalah penerapan WTP dan WTA pada level mikro bertujuan untuk memberikan kompensasi yang bersifat short term dan selama pengelolaan SDH dilaksanakan di wilayah tersebut. Sedangkan pada level makro, WTP dan WTA bertujuan untuk meminta kontribusi yang bersifat long term dan selama kawasan hutan masih dapat berfungsi untuk kepentingan global.

Think Global, Act Local

Mendasarkan penjabaran ERM dan NMV di atas maka pemerintah diharapkan dapat melakukan perbaikan – perubahan yang jauh lebih baik dalam pengelolaan SDH. Dengan diterapkannya ERM dan NMV diharapkan pengelolaan SDH lebih memperhatikan nilai-nilai manfaat non-ekonomis. Implikasi konsep-konsep tersebut adalah dibutuhkannya kebijakan pengelolaan SDH yang berbasis masyarakat pada tingkat lokal dan nasional, (community based forest management), yang pada gilirannya akan bermuara pada terwujudnya clean development mechanism sektor kehutanan pada tingkat global.

Daftar Referensi

Arifin, Bustanul. 2001. Pengelolaan Sumberdayalam Indonesia: Perspektif Ekonomi, Etika dan Praksis Kebijakan. Erlangga. Jakarta.

Baiquni, M dan Susilawardani. 2003. Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia. Transmedia Global Wacana. Yogyakarta.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan Pembangunan. Pustaka LP3ES. Jakarta.

Fauzi, Akhmad. 2006. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori & Aplikasi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. BPFE. Yogyakarta.

Mitchell, Bruce. 2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Murdiyarso, Daniel. 2003. CDM : Mekanisme Pembangunan Bersih. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Murtiyanto, Nawa. 2002. Sustensi Hutan Rakyat: Studi Kasus Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Rakyat dalam Pengelolaan Hutan Rakyat. Skripsi. Tidak diterbitkan.

Murtiyanto, Nawa. 2003. Environmental Relation Management : Tinjauan Kritis terhadap Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Makalah Seminar Lingkungan Hidup, KPALH Setrajana, FISIPOL UGM.

Nugroho, Heru. 2001. Negara, Pasar dan Keadilan Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Nurrochmat, Dodik Rhido. 2005. Strategi Pengelolaan Hutan: Upaya Menyelamatkan Rimba Yang tersisa. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Wibowo, LR, dkk. 2009. Konflik Sumberdaya Hutan dan Reforma Agraria. Alfamedia. Yogyakarta.

[1] “Dunia Berharap kepada Hutan Kita”, 31 oktober 2008, http://www.kabarindonesia.com

[2] “Indonesia Menjadi Negara Ketiga Pelepas Emisi Karbon Terbesar di Dunia”, 19 November 2009, http://www.apindonesia.com

[3] “Indonesia Deforestation Fastest in World – Greenpeace”, 5 Mei 2007, http://www.planetark.com

[4] “Indonesia Wants to be Paid for Slowing Deforestation”, 31 Januari 2007, http://news.mongabay.com

[5]“ Indonesia’s Forests in Brief”, http://www.globalforestwatch.org

[6] Pengelolaan SDH oleh pemerintah dilaksanakan melalui BUMN PT. Inhutani, yang mengelola SDH di Luar Jawa dam Perum Perhutani (Murtiyanto, 2002).

[7] Murdiyarso, 2007.

[8] Nurrochmat, 2005.

[9] Menurut perhitungan San Afri Awang (salah seorang ahli kehutanan di Indonesia-pen.), setiap hektar hutan di Indonesia dapat menyerap 150 – 200 ribu ton karbon per tahun. Sedangkan Bank Dunia memperhitungkan bahwa sektor kehutanan di Indonesia berpotensi menyerap karbon sebesar 28 juta ton CO2 per tahun. Lihat “Indonesia Optimis Mengurangi Emisi Karbon”, http://www.indonesia.com

[10] Murtiyanto, 2003

[11] Mitchell, 1997

Really terrific submit. I just now became aware of your blog site along with planned to mention that I have got really liked checking your site articles. In any case We are opt-in on your give food to with this particular wishing you write all over again in the near future!